听不见声音,看得见生活 钱塘听障夫妻的“静音”小摊里藏着别样精彩

晚上6点,华灯初上,河庄街道海德・云街夜市热闹起来,胡海峰和金国华的小摊,迎来今天首位客人。

顾客开口询问,“章鱼小丸子多少钱一份?”发现他们都没有回应时有些尴尬,低头看到桌台上黄色的牌子写着:您好,我是听障人,请指点一下!立马心领神会,用手指了指“奶香芝士风味”图片。胡海峰比出一根手指,询问是否只要一份,顾客点点头,他用“招牌笑容”回应,表示“收到”。

胡海峰和金国华的小摊 韩佳燚摄

他们的小摊主要卖章鱼小丸子和炸鸡馍,因为是听障人士,夫妻俩不会大声吆喝,而是用微笑表达善意,顾客则静静地用手“指一指”点菜,全程都在无声中进行。

先天失聪让胡海峰和金国华的世界切换到 “静音模式”,但他们用双手把日子过得有声有色:支起小摊,用章鱼小丸子的鲜香留住回头客;穿上训练服站上赛场,让身体跟着节拍绽放活力;把儿子送进大学,用红烧肉的香气等待他放假回家…… 就像舒婷笔下被赋予新解的凌霄花,他们从不攀附,只凭自己的根须深扎土壤,在风雨里向上生长,顽强又坚韧。

无声的世界里

把日子过得有声有色

胡海峰和金国华的耳朵里,几乎听不到任何声音。胡海峰 8 岁那年一场大病,彻底夺走了他原本能感知的杂乱声响;金国华则从出生起,就没听过鸟鸣与蝉噪,夫妻俩都是听力残疾一级。

作为土生土长的钱塘人,父母带着他们辗转找到特殊教育学校,在那里,他们学会了用手语编织与世界沟通的桥梁 —— 手势变换间,“你好”“谢谢”“辛苦了” 都有了形状。

被问到听障会给生活带来哪些不方便时,胡海峰耸耸肩,无奈撇嘴笑笑,“生活在无声世界里,平时还好,但出门办事确实挺麻烦,重要的是事情带一个手语翻译。”

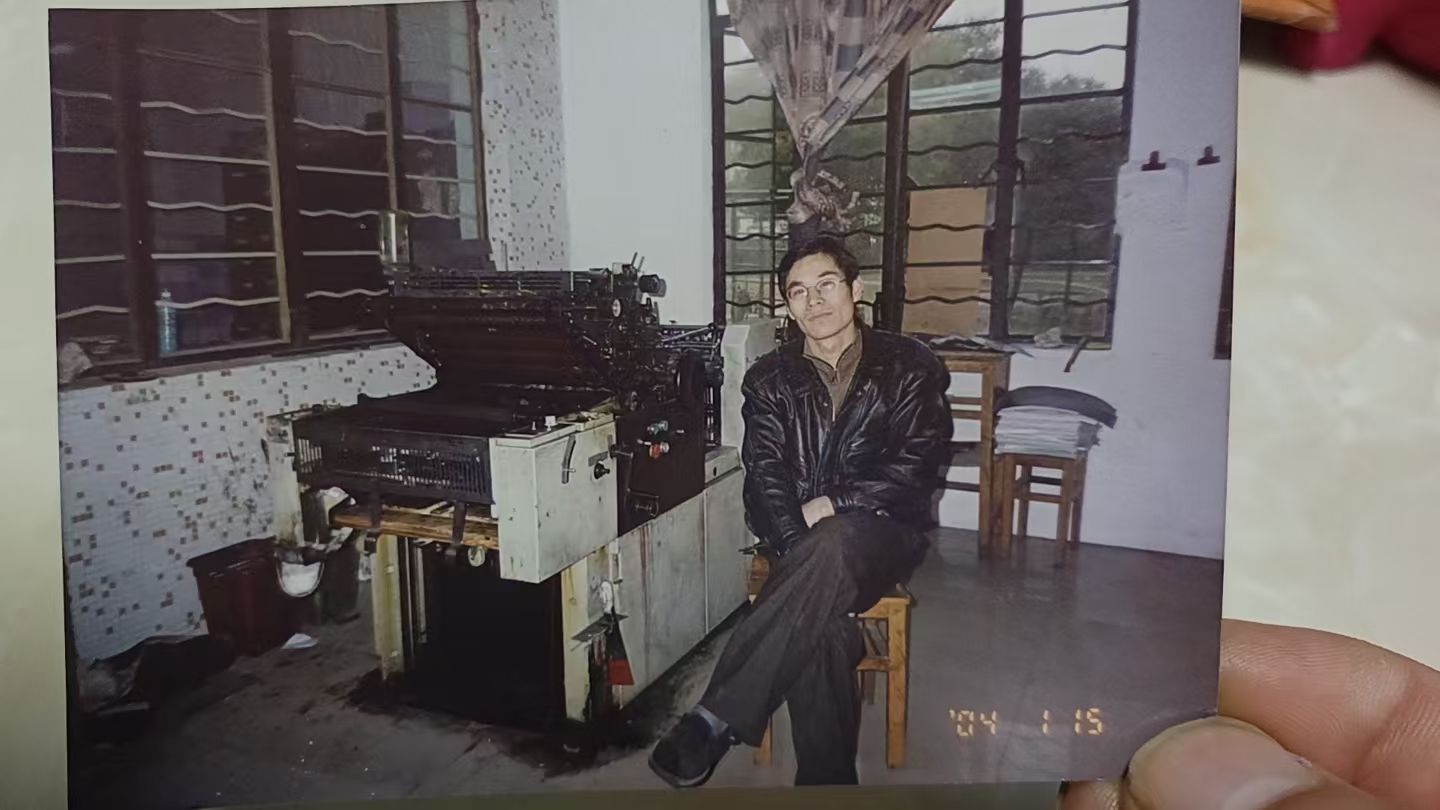

1997 年,19 岁的胡海峰走进印刷厂,从事杂工,负责操作印刷机等机器。巧合的是,同学金国华也在同一时期来到印刷厂,在车间装订书籍。

胡海峰在印刷厂工作时留影

金国华在印刷厂工作时留影

也是在印刷厂,胡海峰用手语向金国华表达了心意。起初,金国华的家人并不赞成,但看着胡海峰踏实肯干,工作稳定,手里的活儿几乎不出错,终于点了头。金国华性格温柔包容,结婚的许多年里,他们极少发生矛盾。

他们在印刷厂工作,一干就是20年。2017 年底,为了照顾上初中的儿子,夫妻俩辞去了印刷厂的工作。可对听障人士来说,找工作比普通人难:有的工厂看到残疾证就摇头,有的岗位要求学历。所幸优科豪马橡胶有限公司放出残疾人岗位,胡海峰抓住机会成功入职,而金国华则留在家照顾孩子。

他们儿子身体健全,并在去年成功考上大学。家里开销陡增,又恰逢夜经济兴起,经听障朋友介绍,金国华动身前往诸暨学做章鱼小丸子,她上手认真学了一周,回来时,面糊的配比、章鱼粒的大小、酱料的搭配都记在了心里。

2024年6月,河庄街道海德・云街夜市推出流动摊贩免费疏导点,写明残障人士优待,得益于街道暖心帮扶举措,他们的小摊有了固定的 “家”。从家里到夜市的半小时路程,夫妻俩每天拎着鸡蛋、面饼往返,铁板上的烟火气,成了他们对抗生活压力的底气。

不卖惨不博同情

用美食和微笑留住客人

晚上,沈女士又准时出现在小摊前。家住云上澜苑的她,每隔半个月就会来一次,是这里的 “铁杆粉丝”。她熟门熟路地点单。

旁边的金国华已经舀起面糊,将淡黄色的浆液注入烤盘的圆槽里。她的动作熟练,面糊不多不少,刚好占满半个凹槽。紧接着,她接着抓一把章鱼粒,挨个放进面糊中,再撒上鲜嫩的卷心菜碎。竹签在她手里好像被赋予了魔法,轻轻一挑、一翻,小丸子就成了圆滚滚的模样,表面烤得金黄焦脆。

竹签在她手里好像被赋予了魔法,轻轻一挑、一翻,小丸子就成了圆滚滚的模样 韩佳燚摄

约莫十分钟,小丸子就装好了,金国华特意多送了两个。胡海峰接过盒子,淋上蘸酱,挤上沙拉,撒一点木鱼花和海苔,封好盒递给她。

“每次拿到他们递来的东西,都觉得超开心。” 沈女士笑着说,她明白,这多出来的两个小丸子,是夫妻俩不变的心意,她也特意在网上学了手语的“谢谢”——手掌握拳,大拇指弯着碰了碰食指。夫妻俩看到这个动作,笑得更灿烂了,也连忙回了个“谢谢”。

图为两人的小摊韩佳燚摄

在沈女士看来,自己常来光顾,从不是因为同情他们的 “缺陷”,是被美食吸引。“你看这小摊,永远收拾得干干净净,铁板擦得锃亮,食材摆得整整齐齐。” 她咬了一口小丸子,“章鱼很大一颗,丸子很弹牙,酱料也足,加上他们温暖的笑容,是除了海底捞从来没感受过的服务。”

有顾客前来点单 韩佳燚摄

确实,留住客人的从不是“听障人”的标签。有客人第一次来,询问后看到他们没有回应,低头看到牌子,按照提示顺利点单。也有客人想要加料,就用手机打字“可以多点沙拉酱吗?”胡海峰看完点点头,再挤一点沙拉酱,递过去时依旧是暖暖的笑。“大部分客人看到牌子都能明白,会按照提示点单,很感谢他们。”胡海峰表示。

桌上的指示牌 韩佳燚摄

他们从没想过用身份博取同情,而是花心思经营小摊。他们的菜单字体和图片比其他小摊更大,看起来更为诱人。为了摊位菜品更丰富,胡海峰在小红书上自学了制作炸鸡馍和意大利面,用不同的美食留住顾客的胃。

每天下午5点半出摊,怕妻子一个人忙不过来,胡海峰上完早班就赶来帮忙,往往摆到夜里10点。章鱼小丸子每天能卖 150 到 250 元,双休能到四百多,钱不算特别多,都是他们用自己双手挣来的。

寂静世界里的 “高光时刻”

用舞蹈传递“心声”

金国华的手机里珍藏着一张合照:她穿着橙色练习服,扎着高马尾,和舞蹈队的队友们站在体育馆里,手里举着 “2021年杭州市残疾人排舞二等奖” 的奖状。那是主题为 “喜迎亚运会,爱达百千万” 的比赛,她们跳的《PUSH PUSH》舞蹈活力十足,动作整齐划一,队形变化流畅,谁也看不出这群姑娘里,有不少人和她一样听不见音乐。

金国华的手机里珍藏着一张合照(第一排左起第三个为金国华)

“跟着手语老师的手势学节拍,慢慢就找到了感觉。”金国华用手语表示。当初被钱塘区聋人协会秘书长吴笑林邀请加入钱塘区聋人舞蹈队时,她从没学过专业舞蹈,只在特殊舞蹈学院学过基础功,还是队伍里年龄最大的。但她肯下功夫,每天按时到,排练的时候晕倒了,就休息一会起来继续练习,直到每个动作都变成肌肉记忆。

图为金国华和舞蹈队员们合影(最右为金国华)

而组建这支队伍的吴笑林,正是北京冬残奥会开幕式上 “雪花女孩”之一 —— 在《冬残奥圆舞曲》节目中,她和其他演员一起,用身体演绎着 “残奥雪花” 的绽放。2023年,杭州第四届亚洲残疾人运动会盛大开幕,吴笑林登上闭幕式舞台,化身“荷花少女”和“桂花少女”,尽诉杭州记忆、城市底蕴,那是无声世界里耀眼的光。

生活里的“高光时刻”,更藏在细微处。邻居葛利娟认识胡海峰30多年,提起夫妻俩就竖起大拇指:“他们很聪明人也勤快,胡师傅手巧得很,谁家洗衣机卡住了、电路跳闸了,喊他一声,他都能修好。”2018 年,金国华申请到低保,每月一共大约领到1600到1800元的补贴,日子宽裕了些,但夫妻俩没有“等停靠”,还是在坚持工作。

儿子胡洋波放假回家时,家里总会飘着红烧肉的香气。他虽然不会手语,却总能和父母默契相处:妈妈比划着“多吃点”,他就夹起一块肉;爸爸在微信问 “学习累吗”,他就发一个摇头的表情。

晚上10点左右,夜市的灯光渐次熄灭,胡海峰和金国华正收拾着摊位,准备回家。他们把铁板擦得干干净净,食材分类装好,换上新的灯泡,整个小摊亮堂不少。

记者手记:

拿到采访线索,得知夫妻俩都是听障人士时,心里涌起一股暖流,又有一点酸涩。但第一次见面,他们的温暖笑容驱除了心底的酸涩感,胡海峰穿着黑色短袖,戴着黑色边框眼镜,看起来干练可靠,金国华身穿蓝色短袖,扎着低马尾,专注地用竹签翻动章鱼丸,笑起来略有一点腼腆羞涩。夫妻俩干活配合默契,眉宇间看不见对生活的埋怨。

采访的方式很特殊,基本靠手机打字沟通,有时是在小摊边见缝插针地沟通,有时是在他们家里大家围坐在桌边,啃着玉米沟通。了解越多,越能被他们认真生活的样子打动,他们家里的厨房里,物件摆放整齐有序,有一个很大的双开门冷藏柜,出摊用的海苔、肉松都被放在收纳盒里,养的小猫很是亲人,会躺在他们的脚边睡觉,后院的葡萄绿叶爬满架子。

采访中,他们不避讳听不到声音的无奈,但也不会沉溺在消极情绪里。他们的动人之处,不是对抗命运的轰轰烈烈,而是接受生活的模样后,安稳地过好自己的生活。

值得开心的是,从社会层面来看,越来越多的残障人士凭借着自身努力和政策支持,走上工作岗位,走出困苦,我们打车时,师傅可能是听障司机,网购时,屏幕对面可能是残障人士提供服务,更多的残障人士在各自岗位上焕发光彩。更让人欣喜的是,许多人都会耐心地用纸笔或者手势同他们交流,默契的尊重和理解,传递着城市温度。

记者:陈晓 韩佳燚 实习生 沈瑜珂

通讯员:来燕军 吴孟