在深海里点亮了一颗“中国星”,他们红了眼眶……

“南海上的紫外线特别强,做了些防护,半天时间还是晒脱皮了。”范迪夏挽起袖管,露出上臂泾渭分明的黑白分界线。

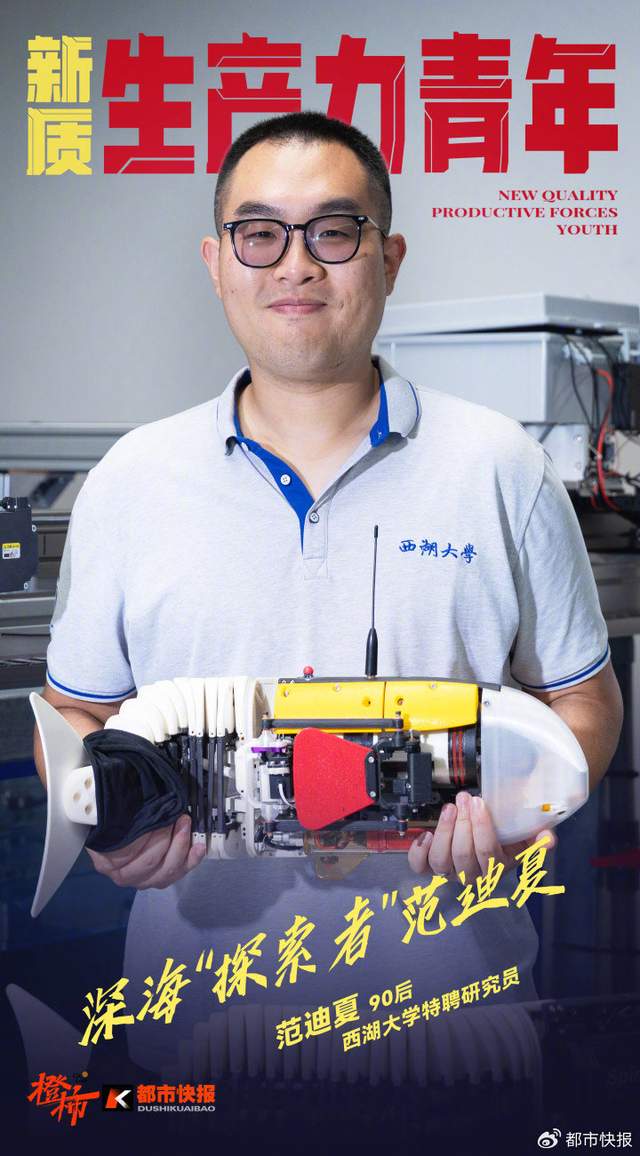

这个来自西湖大学的青年科学家带着一支90后、00后团队,完成了自主研发的仿生潜水器“西谷Ⅱ号”的深海首秀,实现深海机器人领域从“可达”到“可动”的技术跨越。

“西谷Ⅱ号”

这条外形酷似蝠鲼(俗称魔鬼鱼)的“大鱼”,成功下潜至2000米深的海底,在漆黑一片的环境中灵活游动。它还释放了一条机器“小鱼”协同作业,抓回一只通体赤红的深海虾。

西湖大学游出一条人造“蝠鲼鱼”

从南海归来的“西谷Ⅱ号”,此刻正静静停泊在西湖大学工学院的庭院里,与它的前辈“西谷I号”相隔仅数米。它身长3米、宽3米,高1.5米,通体橙色。“西谷”,取自西湖大学云谷校区,又暗合Sea Guru(海洋大师)的寓意。

与传统的螺旋桨驱动潜水器不同,“西谷”系列潜水器形似魔鬼鱼。这种仿生构造提升水下机动性的同时,还减少了人类对海底生态的干扰——与传统潜水器相比,鱼形潜水器的外形、噪声和水流扰动都更接近真实海洋生物。

2月25日,“嘉庚号”科考船载着“西谷Ⅱ号”和一系列装备启航。

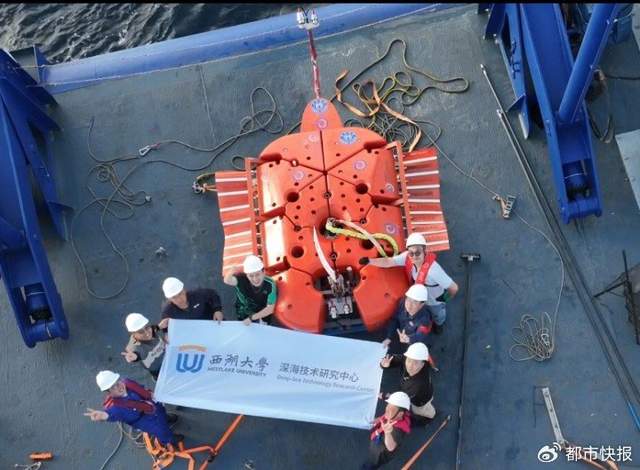

甲板布放准备中

海试是一项系统化工程,需要天时地利人和,适宜的天气至关重要。3月4日,南海某海域,正午的甲板上气温直逼38℃,到了夜间却骤降,一场与时间的赛跑就此展开:船的一侧月朗星稀,另一侧已是风起云涌,他们要赶在风暴来临前完成任务。

控制室内,范迪夏和团队成员紧盯着两台笔记本电脑,屏幕上跳动的数字让所有人的心提到了嗓子眼,“1800米、1900米、2000米!”

在下放海底后的3个小时里,“西谷Ⅱ号”开始执行一系列近底复杂运动与作业,原地转弯、瞬间制动、激流中保持平衡、自动生成最优航行轨迹……

“西谷Ⅱ号”深海运动画面

“子母鱼布放系统”是此次海试颇为重要的新增功能,它允许潜水器携带并释放机器“小鱼”,去执行更灵活的任务和数据采集。

“鱼肚子”(即插即用的拓展坞空间)里还可以携带深海机械臂、射流机器人、仿生章鱼吸盘等附件。其中,小型斯特林发电机在1100米深处成功发电,点亮了一颗“中国星”。

当所有既定任务都顺利完成的那一刻,团队里的00后新手突然红了眼眶……

海底的具身智能

时间回溯到3年前。

2022年,西湖大学深海技术讲席教授崔维成团队与范迪夏团队合作,启动“西谷I号”项目。目标很直接:先让一个“铁坨坨”潜到2000米,证明结构的可靠性。

崔维成作为经略深海“国之重器”——“蛟龙”号载人潜水器的第一副总设计师,是范迪夏科研生涯的重要引路人。“崔老师是我本科导师付世晓(上海交大特聘教授)的导师,是我十分敬重的学术前辈。”

2023年4月23日,“西谷I号”初征告捷,达成世界范围内仿生结构驱动潜水器在2000米深度的首次成功实验。

半年后,“西谷II号”立项,核心词从“可达”变成“可动”。团队要让它像鱼一样翻转、急停,甚至能在激流中静止。

如果说“西谷I号”的研发团队是“老带少”,那么这次是年轻人挑大梁。90后和00后组成的8人团队中,年龄最小的博士生出生于2001年,刚从哈工大直博到西湖大学。“一半人没出过海,吐得昏天黑地。”范迪夏笑着回忆。

“西谷I号”采用的是一对像翅膀一样展开、刚柔并济的模块化胸鳍,而“西谷Ⅱ号”的核心创新在于“波浪式机翼”,模仿鱼类摆尾运动,推力更强,且几乎不产生噪声和扰动。

在范迪夏看来,从广义上说,“西谷”系列也属于具身智能机器人范畴——拥有实体形态,能够与环境进行交互。“它的独特之处在于专为水下作业设计,可自主或遥控完成科研勘探、环境监测、应急救援等多样化任务。”

海试成功后合影

为什么鱼不长螺旋桨?

范迪夏的办公室里摆放着几块大黑板,用粉笔写满了流体力学公式。在很长一段时间里,他专注于研究最基础的漩涡理论。正是这些漩涡,揭示了鱼类摆尾游动的奥秘。“鱼没有螺旋桨,却比任何人工潜器更灵活。它们利用漩涡产生推力,这是自然亿万年优化的结果。”

1990年,范迪夏出生在上海,父母都是医生,他却从小对船舶着迷。科学兴趣的起点,便始于这样一个看似简单的问题:为什么鱼不长螺旋桨?

2010年,正在上海交大船舶海洋与建筑工程学院读大三的范迪夏按下“暂停键”,选择休学一年。“当时有些迷茫。”他想出去看看,传统甚至是古老的造船行业,是否还能玩出些新花样。

他前往武汉船厂实习,和一线工人在一起的几个月,触摸到了这个行业最真实的脉搏。其间,他还创办了智能运载器俱乐部,玩起无人水下运载器、智能全绿色能源无力多体帆船等前沿项目。

重返校园后,在付世晓老师的指导下,范迪夏在交大的海洋工程国家重点实验室里,真正意义上开始接触“国之重器”的相关实验。

2013年,范迪夏被麻省理工学院机械工程系全奖录取。初到MIT,他先后在量子计算、外骨骼、微纳传热等9个实验室里各待了一个多月,最终回到海洋的怀抱。

9年后,范迪夏带着“仿生潜器”的梦想回国加入西湖大学,成立流体智能与信息化实验室。他还在实验室的名称前加上了i4(Intelligent,Informational,Integrative and Interdisciplinary),代表着智能化、信息化、整合化以及跨学科的科研愿景。

从“可达”“可动”到“可用”“好用”

今年3月,“深海科技”首次写入《政府工作报告》,标志着中国海洋经济正式开启以技术创新为核心的高质量发展新篇章。作为拥有1.8万公里大陆海岸线、300万平方公里管辖海域的海洋大国,中国正通过政策引领与产业升级,加速挖掘“蓝色国库”的战略价值。

这让范迪夏团队备受鼓舞。眼下,这群年轻人已开始勾勒“西谷Ⅲ号”的概念设计。

在规划中,“可达”“可到”之后,是更具挑战的“可用”和“好用”。“利用人工智能技术,我们要给‘大鱼’装上大脑。”届时,“西谷”系列将具备自主适应不同作业场景的能力,可根据不同客户需求与实际应用场景,定制、设计并丰富潜水器的功能。

产业化探索也在同步推进。从自然勘探、珊瑚礁观测,再到海底采矿、设备维修,未来都是“西谷”系列的用武之地。范迪夏说,“我们希望提供一种更灵活、更经济、更环保的补充方案。”

“站在巨人的肩膀上,更要敢于追梦。”那个深藏于范迪夏心底的梦想——打造“水下宇树”、成为“深海Space X”,正随着每一次技术突破和测试成功而变得越发清晰。

此次南海之行,给他留下最深刻印象的,是测试中捕捉到的一幕:2000米深处,“西谷Ⅱ号”的眼睛(摄像头)刚好记录下机器“小鱼”与一只海百合的“对视”,在黑暗中绽放出科技与自然和谐共生的诗意。

“在西湖,我们都是玩着改变世界的大玩具的大孩子。”范迪夏把这句话写到了个人主页上,也刻进了团队的基因里。

“北冥有鱼,其名为鲲……”中国人几千年来的深海梦想,正在这群年轻人手中焕发新生,而“西谷”的故事才刚刚起笔。

橙柿互动 记者 童蔚 摄影 朱丹阳 海报设计 李前芳