AI赋能加速科研创新!看浙大智药院如何领航产业新赛道

“我们顺利跨过‘死亡之谷’,成立13个月就完成了1.2亿元的A轮融资,目前估值超8亿元。”不久前,聊起最近的研发进展,杭州禹泓医药科技有限公司(以下简称“禹泓医药”)总经理胡誉怀介绍,公司核心在研品种以远超行业平均水平的研发速度进入Ⅱ期临床,较同类产品具有显著优势,“我们将持续推动在研创新药物的临床前研究与临床试验,今年力争II期临床试验取得重大进展!”

禹泓医药的蓬勃发展,是浙江大学智能创新药物研究院(以下简称“浙大智药院”)助力企业科技成果转化的缩影。作为浙江大学与钱塘区联合共建的省级新型研发机构,浙大智药院以建成具有全球影响力的原创新药研发平台为目标,凝心聚力推进药物研发原始创新,加快科技成果转化落地。

成立5年来,该院布局1类创新药物研发项目26项,其中基于原创靶点或原创理论的创新药物研发项目18项,先后获得1类新药临床批件7项,处于Ⅰ/Ⅱ期临床试验品种2项……

这样的变化,是如何发生的?新型研发机构如何创新?如何真正让实验室成果走进临床,惠及每一个期待新疗法的患者?浙大智药院以自身实践,为高能级研发平台打了个样——

再造

AI驱动重塑新药研发底层逻辑

传统药物研发就像在撒哈拉沙漠寻找特定沙粒:化学家需要手动合成数万种化合物,再通过动物实验层层淘汰,最终存活率不足0.1%。而人工智能(AI)的介入,正以摧枯拉朽之势重构药物研发的底层逻辑。

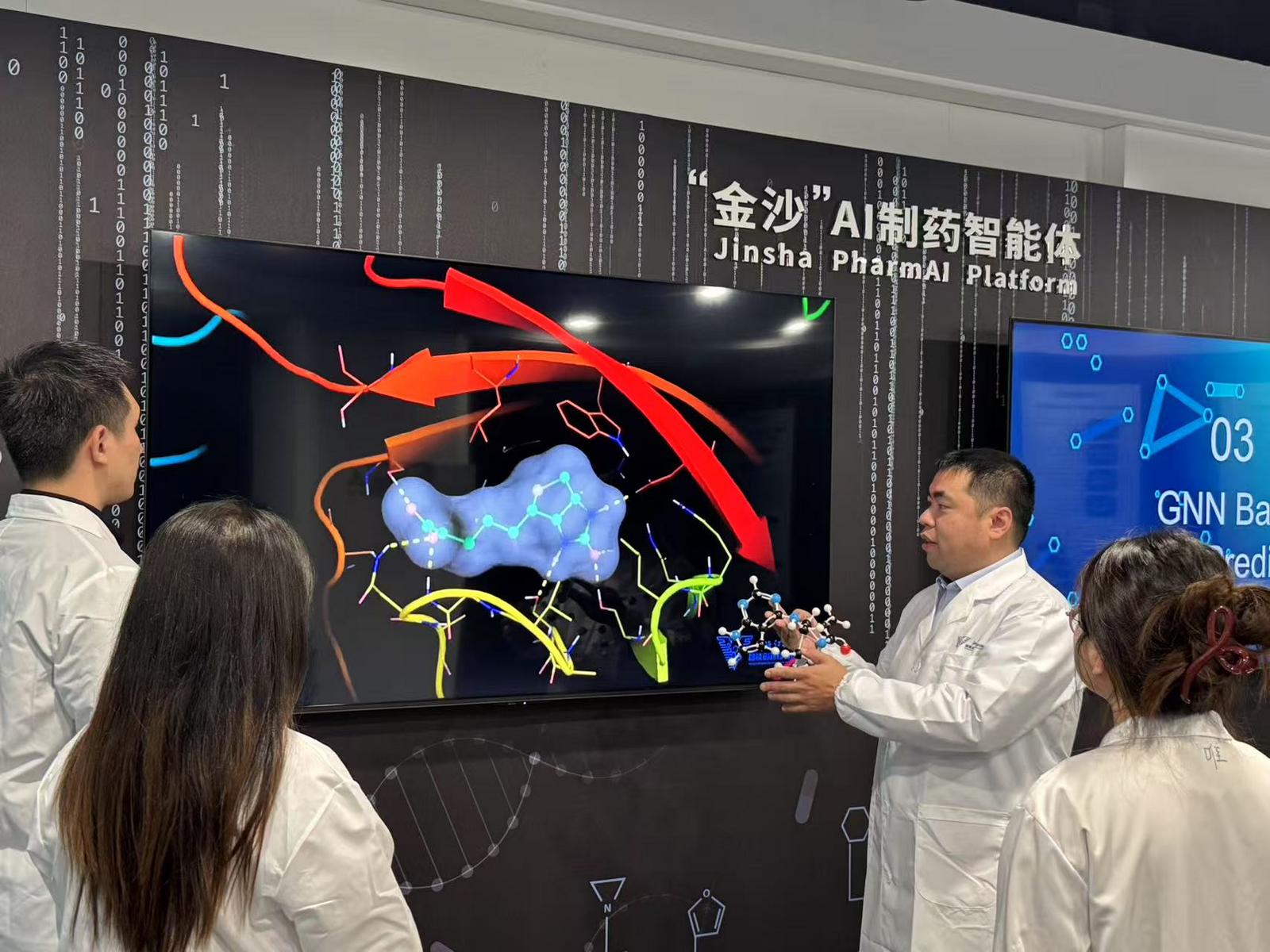

“我们把AI的一些前沿技术融入到新药创制当中,并初步形成了AI新药创制技术体系。”针对新药创制领域面临的原创靶点发现能力不足、基础研究与转化应用脱节等问题,浙大智药院副院长曹戟介绍,该院紧扣创新药物研发链和产业链,以AI融合为特色,形成独特的原创药物研发新体系,有效实现了缩短药物研发周期、降低研发成本、提高药物研发成功率。

“比如,我们有一款针对实体肿瘤的靶向药物,从最开始的靶点发现,到化合物的设计和优化,再到成药性的改造等全过程都使用了AI,最终只花了三四个月的时间,就找到了一个候选新药。”如果用传统的方法,这一过程则要长达数年,“现在药还没有真正上市,我们还不能说它是一个成功的靶点,但短短几个月能确定下来,极大地提高了研发效率,为我们带来很大的信心。”

依托原创药物研发新体系,浙大智药院在基础研究中所发现的JOSD2、DJ-1等10余个潜在药物靶点基础上,聚焦小分子药物、生物大分子、创新中药等多种类型药物,进一步开展干预药物的发现研究,获1类新药临床批件7项,形成了一批具有转化应用潜力的研究成果。

研究院一头连着基础研究,另一头连着医药产业。

“像我们浙大智药院位于中国医药港这边,直面医药产业的这一端,非常了解企业的需求。”曹戟介绍,该院脱胎于浙江大学药学院,已有20年的创新药物研究技术积累,要做的就是解决基础研究与新药创制的衔接问题,“我们将持续探索将原创理论转化为真正有价值的新药,摆脱我国缺乏原创新药的格局,造出属于中国自己的创新药。”

破题

科学预演打通科技成果转化“最初一公里”

在创新药研发这场充满未知的冒险中,远森制药(杭州)有限公司(以下简称“远森制药”)不久前迎来了一次关键突破。其自主研发的全新靶点的抗癌药物X,通过被称为“科学试金石”的概念验证阶段,成功跨越了从理论到实践的第一道天堑。

“验证前,该产品处于早期开发与先导化合物筛选阶段,尚未确立分子实体。”远森制药相关负责人介绍,短短一年时间里,浙大智药院的AI算法团队结合蛋白结构特点,从数万种可能结构中筛选出最优分子,随后药化团队完成小分子合成,活性评价团队同步完成小分子的成药性评价,最终锁定具有明确抑制作用的候选分子。如今,这个“高效低毒新药”的分子实体已确立,正式进入临床前研究阶段,为攻克特定癌症类型带来全新希望。

“科学家擅长从0到1的理论突破,但如何把论文里的成果变成药?这中间隔着一道‘死亡之谷’。”在浙江大学药学院教授何俏军看来,新药研发周期动辄十年、耗资数十亿元,概念验证正是用最短时间、最低成本验证“科学假设能否变成治病良药”的关键环节。

正是基于对概念验证价值的深刻认知,2022年,浙大智药院以新药创制关键技术突破为核心,探索建立概念验证体系。

作为杭州首批概念验证中心和长三角G60科创走廊概念验证中心,浙大智药院创建了小分子创新药概念验证中心,为尚在雏形的科研成果提供概念验证服务,筛选能够解决产业实际需求的基础科研项目。通过对项目验证内容、目标的规划,明确项目验证流程,并与后续技术转移环节衔接,帮助研究人员和团队迈出科技成果转化“第一步”,正成为生物医药领域创新药成果转化的“关键推手”。

同时,浙大智药院探索建立委托验证研究、合作验证开发、自主验证研发三种模式兼具的概念验证机制,与和正医药、壹瑞医药、凌科药业等70余家企业建立良好的合作关系。截至目前,共计承接项目140余项,总合同金额超4000万元,涉及小分子药物/蛋白药物人工智能预测、靶点确证、分子设计与合成、活性评价、成药性评价等多个方面,解决企业技术难题200余项。

转化

资源加持让“纸上的科研”迈向“治病的新药”

依托关键核心技术的突破与产品研发,浙大智药院正演绎生物医药创新的“钱塘解法”——

积极整合科研、技术、人才等资源,布局化学药、生物制药、创新中药等领域,拓展发展空间,进行产业培育和招引,加速原创技术与成果转化。截至目前,浙大智药院已累计孵化公司7家,注册地址均为钱塘区。

禹泓医药,就是浙大智药院成功孵化的案例之一。

其自主开发的新型自身免疫性疾病激酶抑制剂,正是在浙大智药院在基础研究、概念验证等技术的支持下,成功迈出了科技成果转化的“最初一公里”。“除了技术支持外,浙大智药院还与我们共建联合实验室,帮助公司加速新药研发项目,促进了人才的交流与培养。”胡誉怀介绍。

目前,公司首个1类创新药已在白癜风等难治性自身免疫性疾病领域取得瞩目成绩:2023年10月先后获得三个适应症临床试验申请受理,目前已进入II期临床试验,研究结果显示,该药在部分难治性自身免疫性疾病患者中安全性高、有效性佳,较同类产品显示出明显对比优势,具有成为“重磅药物”的巨大潜力。

“我们还另有4条创新药物研发管线也正与浙大智药院开展多方位的合作,进展十分顺利。”胡誉怀表示,浙大智药院的全面赋能使得公司迅速成长,眼下,围绕自身免疫性疾病与炎症等创新药物研发,禹泓医药已布局10余条在研管线,并获2024年浙江省尖兵项目立项支持,“禹泓医药已顺利完成A轮融资,估值约8亿元,达准独角兽企业标准”。

此外,研究院充分发挥创新生物医药技术平台优势力量,整合创新资源,与15家企事业单位建立战略合作关系,以创新药物研制为主要目标,打造原始创新、转化研究与产业化发展优势互补的创新共同体,形成院企联合的联动创新体系。这不仅让实验室成果快速走向临床应用,更吸引上下游企业集聚钱塘,形成从研发到产业的完整生态链。目前,合作项目已催生4个全球首创药物候选分子,真正让“纸上的科研”迈向“治病的新药”。

随着“中国医药港”的建设启动,以及浙大智药院等新型研发机构的不断成熟,钱塘正不断推动技术、人才、资本等创新要素加速集聚,优化完善产业环境与生态圈,提高生物医药的辨识度和影响力,进一步向着国内顶尖、世界一流的生物医药创新高地目标迈进。